Un estratto del libro “IL CALCIO … È TUTTO” scritto da Marco Monteleone.

PREMESSA

In ogni libro che leggo cerco sempre di carpire l’intenzione dell’autore sul messaggio che vuole trasmettere, per me è fondamentale quanto il contenuto dello stesso. Condividere la visione, l’idea e il suo vissuto fa sì che la lettura di un testo si configuri nella mia coscienza come una storia, perché leggere una storia è molto più affascinante che leggere un libro. Ora, anche se Marco è un mio caro amico, il lettore non dovrà pensare che per me sia stato facile, tutt’altro, essere amico di una persona non sempre ti permette di conoscerne la storia. Non faccio altro che riproporvi ciò che lui ha scritto. Aver dovuto scegliere pochi paragrafi dentro un testo denso di contenuti è stato un compito difficile ma, alla fine, come dicevo sopra, se comprendiamo il messaggio dell’autore “con poco si riesce a dire… TUTTO”.

Buona lettura. Francesco Quaranta

I GIOCATORI, IL GIOCO E IL RUOLO DELL’ALLENATORE

“Ciò che potenzialmente siamo già lo siamo, l’unica cosa che possiamo fare è scoprirlo. Tutto questo ha a che fare con la parola identità, ci sono molte squadre che fanno le stesse cose, come concetti generali, però la forma di manifestarli è ciò che le differenzia perché tutto dipende dalle capacità dei giocatori” (Oscar Cano).

Non esiste l’oggettività libera da pregiudizi. La conoscenza è estremamente influenzata dal soggetto. La realtà viene messa alla prova, viene ritoccata, elaborata e quindi non è mai oggettivamente la stessa, perché computata dal cervello dell’essere umano in quanto tale. L’oggettività è più un’esigenza scientifica utile ad avere un punto di partenza per poter agire, non è nient’altro che un fischio di un arbitro che dà inizio a qualcosa che nessuno oggettivamente può spiegare.

Siamo al mondo per agire (vivere e giocare) in armonia con la nostra naturae di conseguenza anche tutto quello che è l’organizzazione o la trasmissione delle informazioni o dei mezzi che servono a sviluppare la nostra forma di vivere, in questo caso di giocare, deve avere a che fare con il rispetto degli individui che ne fanno parte. Una convergenza percettiva che è una cosa tutta umana legata all’ossitocina, all’empatia, per percepire la stessa cosa e percepire l’altro attraverso la percezione della cosa comune, cioè guardarsi negli occhi e capirsi, non soltanto saper cogliere un attimo, ma andare oltre, saper vivere nel presente.

La nostra realtà non è nient’altro che la nostra idea di realtà, quindi è assurdo ipotizzare di stabilire un modo di fare che non sia coerente con il loro modo di osservare e vivere la realtà.

L’uomo ha bisogno di giocare per capire la sua stessa natura, che sarebbe stata, in molti casi, difficile da comprendere. Vedendo giocare una persona puoi realmente capire chi è.

È limitativo considerare il gioco solo come il contrario del lavoro. Pensiero dominante nella società moderna.

Il gioco si basa sulle potenzialità di chi lo gioca, non è ipotizzabile pensare che qualcuno apprenda ignorando la sua individualità e ciò che può trattenere nella propria memoria.

Il nostro compito come allenatori è semplicemente quello di rispettare tutto ciò e alimentarlo, ovvero, non possiamo trasformare il gioco in ciò che noi pensiamo sia, escludendo colui che lo gioca. Dobbiamo invece avere la competenza di investigare il loro potenziale, di osservare ciò che può aumentare questo potenziale dentro un sistema sociale, far si che si mostri e che diventi azione, intesa come capacità motoria di vivere in un ambiente e trasformarlo in funzione della circostanza.

Quindi come diceva Jorge Valdano: “la rosa della squadra è molto più̀ influente delle idee dell’allenatore”. Ci rende ancor più chiaro il compito: che i giocatori siano quelli che potenzialmente possono essere.

La nostra capacità deve essere quella di osservare e regolarizzare il processo detto anello ricorsivo (E.Morin), in cui azione e retroazione agiscono continuamente sull’individuo e lo porta ad essere un nuovo individuo. I nostri giocatori possono essere nuovi individui solo se interagiscono tra di loro, giocando tra di loro. Noi allenatori dobbiamo permettere che il giocatore possa fare, ed è nostro compito, culturale e umano, far si che comprenda che la libertà non è agire come si vuole, ma è come si vuole agire, rispettando il contesto e l’ambiente che determinano la sua individualità. Il gioco serve all’uomo per affrontare la vita, non possiamo sottrarci al suo più grande insegnamento, che è avere responsabilità. Dobbiamo lasciarli fare, dobbiamo fare in modo che essi siano, perché poche cose motivano più che avere l’opportunità di fare quello che si sa fare.

Spingiamo i nostri ragazzi a giocare e resistiamo alla tentazione di insegnare, perché quando sarà il momento ogni maestro apparirà al suo allievo.

L’ ALLENATORE CHE CONTA, NON CONTA

“Oggi viviamo come sempre le mode del momento e cioè che l’allenatore non deve intervenire, non deve dire niente. Ma già semplicemente la sua presenza in campo ricorda al giocatore che è il suo allenatore e si ritorna interventista perché lui fa parte di loro” (Oscar Cano).

Correva l’anno 2005, quando mi trasferii in Spagna, per la precisione a Granada, dove iniziai i corsi per diventare allenatore. Ero già laureato in scienze motorie e coltivavo il sogno di fare l’allenatore come professione. Studiavo una quantità ingombrante di libri di calcio, mi ero specializzato nell’allenamento per i portieri, requisito che mi ha aperto le porte del settore giovanile del Granada F.C., successivamente avrei ricoperto anche il ruolo di allenatore degli esordienti e giovanissimi e secondo allenatore nel Granada “B”. Tornando al corso per allenatori, mi sentivo preparato, nonostante ancora masticassi poco lo spagnolo. Credevo che la mia esperienza da giocatore e di giovane allenatore, sommata agli studi universitari, e agli studi specifici che riguardavano i diversi aspetti che condizionano la prestazione, come la preparazione fisica, tecnica e tattica, mi permettessero di affrontare i tre livelli del corso con disinvoltura. La mia illusione durò ben poco, si spense già dalla prima lezione di Tattica (il professore era un giovanissimo allenatore professionista, Oscar Cano, che da lì a poco sarebbe diventato tecnico del Granada F.C., e di Metodologia dell’allenamento (gestita da un giovane preparatore atletico, Jose Alfonso Morcillo, che da lì a poco sarebbe diventato preparatore atletico del Granada, e tuttora lo è, dopo una parentesi al Watford). Le mie sicurezze andarono subito in frantumi, nel corso si parlava di personaggi che avevano poco a che fare con il calcio, si parlava di filosofi, di complessità e di caos, si mettevano in discussione tutti i capisaldi dell’allenamento, si ricollocava (ma non si ridimensionava) il ruolo dell’allenatore, del preparatore e di tutti gli specialisti dello staff tecnico.

Non fu facile per me liberarmi delle mie vecchie convinzioni per fare spazio a nuove idee, a nuove teorie, a una visione della realtà che a prima vista rendeva tutto così astratto e sfuggevole, non avevo più appigli ai quali aggrapparmi, stavo perdendo le mie certezze. Mi resi conto che conoscevo la preparazione fisica, ma la separavo dal gioco, conoscevo i principi dell’allenamento dei portieri, ma li separavo dal gioco, conoscevo la tattica, i mezzi tecnico-tattici, ma li separavo dal gioco.

Era più comodo, per me, pensare che intervenendo settorialmente e tenendo sotto controllo tutti i dati, questi si sarebbero automaticamente ordinati come ingranaggi in un orologio. Era ciò che il tradizionale pensiero scientifico suggeriva, dove tutto doveva essere misurato, quantificato. L’incertezza doveva lasciare spazio a risposte certe, in modo tale da poter prevedere ogni cosa, per essere sempre rassicurati. L’incerto, l’aleatorio e il caos erano nemici da combattere, da trasformare in determinismo e ordine.

MARCO MONTELEONE AL TEMPO ALLENATORE NELLA CANTERA DEL GRANADA F.C.

“Gli sviluppi disciplinari delle scienze non hanno apportato solo i vantaggi della suddivisione delle competenze, ma anche gli svantaggi della super-specializzazione, la separazione e la frammentazione del sapere […]. Allo stesso modo la conoscenza tecnica si riserva agli esperti, la cui abilità in un campo ristretto si accompagna a incompetenza, quando lo stesso campo viene invaso da influenze esterne o modificato da un nuovo evento” (E.Morin).

“In una visione meccanicistica il mondo è una collezione di oggetti. Le sue interazioni, le sue relazioni sono secondarie” (F. Capra).

“Si tratta di offrire spiegazioni parziali che sommate ad altre ci offrono la percezione totale del sistema in questione” (O. Cano).

È innegabile che i risultati ottenuti con questo metodo di ricerca e risoluzione dei problemi abbiano portato, anche se solo parzialmente, a notevoli miglioramenti dal punto di vista fisiologico, psicologico e tecnico-tattico, con un’analisi dettagliata delle parti ma ignorando la globalità del tutto.

Tutto deve essere quantificato, i numeri devono servire a dare l’illusione di un controllo dettagliato di qualcosa che per sua natura non può essere controllata completamente. Abbiamo estrapolato nozioni dalla fisiologia e da altre scienze, utilizzato periodizzazioni annuali di sport individuali e lavorato separatamente su aspetti che in realtà sono indivisibili: la parte fisica con il preparatore atletico, la parte tattica con l’allenatore, la parte psicologica con lo psicologo sportivo o il mental coach, la parte tecnica, separata dal gioco, con il maestro della tecnica.

Compresi che il pensiero tradizionale, analitico, deterministico, era poco affine a un fenomeno complesso come il calcio. Attenzione! Non dico che immagazzinare ed elaborare dati sia sbagliato, i numeri spesso si rendono utili se ben impiegati, ma non credo che nel calcio debbano prendere il sopravvento. In un’attività umana, così imprevedibile, per impostare un piano d’azione a lungo medio e breve termine, non possiamo avvalerci solo di una raccolta (inevitabilmente incompleta) di quello che è la realtà. Sarebbe un po’ come incasellare in tabelle numeriche le emozioni che proviamo, i dubbi, le incertezze, il nostro modo di fare e di essere. Quando si tratta di complessità, nessun numero potrà dirci come agire o cosa accadrà. Quando amiamo, proviamo emozioni così intense che è impossibile quantificarle e ordinarle in algoritmi che siano in grado di controllare e prevedere i nostri comportamenti. Quando giochiamo a calcio, i numeri hanno un valore marginale, la prestazione non è condizionata da ciò che quantifichiamo, ma da come reagiamo davanti a un imprevisto, che potrebbe produrre comportamenti mai emersi prima, che un universo meccanico o lineare non sarebbe in grado di prevedere.

“Come il Settecento credette in un universo meccanico, una sorta di grandioso meccanismo a orologeria, così la prima metà del Novecento credette a un universo lineare. Il cambiamento consiste nel riconoscere che la a Natura è inesorabilmente non lineare” (F.Capra).

Fino alla prima metà del secolo scorso, la scienza ha cercato risposte in quell’universo meccanico e prevedibile. Poi in diverse discipline, dalla fisica, alla biologia, dalla sociologia alla psicologia, ci si è resi conto che non bastava osservare e separare ogni cosa per conoscere, che non tutto è prevedibile e misurabile quando si inizia a considerare la realtà nel suo insieme. Ci si è resi conto dell’importanza di condividere le informazioni, di considerare il tutto e non solo le parti, o meglio, il tutto all’interno delle parti. È l’inizio di una nuova era, l’Era della Complessità.

Per vivere in questa nuova Era, dobbiamo abbandonare alcune nostre certezze, che ci davano l’illusione di avere il completo controllo. Dobbiamo fare nostro questo nuovo pensiero, e per far si che risulti compreso del tutto, dovremo fare i conti con alcuni ostacoli che la nostra parte inconscia nasconde. La nostra mente tende a risparmiare energia, per fare questo crea delle abitudini, non interessa se siano corrette o no, alla mente interessa solo ed esclusivamente avere più energia possibile da parte, per ogni evenienza. In principio è richiesto un notevole sforzo per non ricadere nei vecchi percorsi mentali, ma tanti studi, teorie e concetti ci stimoleranno a concepire una realtà ben più complessa, ci aiuteranno a rafforzare un processo interno di cambiamento, ad ampliare lo stato percettivo e troncare automatismi prodotti dalla concezione errata di una realtà lineare.

L’AUTORGANIZZAZIONE È NATURALE

Nel calcio è importante capire quanto può influire il concetto di autorganizzazione nell’apprendimento, in allenamento e nella costruzione di un modello di gioco, vi sottopongo ora un paio di esempi di autorganizzazione naturale simulati al computer.

Lo stormo

Nel 1986, Graig Reynolds, citato da De Toni, ha tentato di simulare al computer l’affascinante volo degli stormi di uccelli (boids). A prima vista sembra che i movimenti siano organizzati da un capo in grado di coordinare il resto dello stormo, ma in realtà sono state inserite nel programma simulatore tre semplici regole a tutti i boids:

- Gira per evitare sovraffollamento (separazione).

- Gira verso la direzione media degli altri boids (allineamento).

- Gira verso la posizione media dei boids del vicinato (coesione).

Reynolds è riuscito a riprodurre uno stormo informatico che si muoveva armoniosamente, come gli stormi in natura, senza nessun leader.

“Il comportamento non è stato programmato nelle regole, ma emerge spontaneamente dalla realizzazione parallela di esse” (A. De Toni).

Le formiche

Remy Chauvin, citato da De Toni, ha cercato di riprodurre il comportamento delle formiche al computer, inserendo due semplici regole:

- muoversi prevalentemente in direzione del nido

- trasportare un ramoscello per un determinato tempo prima di abbandonarlo.

Senza una vera e propria coordinazione e pianificazione, si è arrivati alla simulazione di un classico formicaio a forma di cupola.

Indipendentemente dalla specie, i principi generali di comportamento dei sistemi complessi animali sono condizionati dalle interazioni locali degli individui più vicini, che permettono all’intero sistema di coordinarsi.

In un sistema non organizzato, con l’inserimento di poche e semplici regole, si può arrivare a un processo evoluto di autorganizzazione di tipo bottom-up, inimmaginabile per le capacità di un singolo elemento del sistema (senza la necessità di un controllo centralizzato di tipo top-down), che potrebbe portare a una biforcazione per raggiungere un nuovo livello di organizzazione.

“I dettagli delle interazioni cambiano da una specie all’altra ma i principi su cui si basano sono gli stessi” (D.Sumpter).

“Dietro un comportamento complesso possono celarsi poche e semplici regole” (A.De Toni).

“Chi studia e divulga complessità, parla degli stormi come esempi perfetti di emergenza dal basso. È vero. Non del tutto però. C’è anche un po’ di top-down, bottom-up e top-down si richiamano continuamente in una vitale compresenza […] gli individui non sono proprio tutti uguali, pochi soggetti informati aiutano il gruppo a trovare la direzione. In un banco medio basta che solo il 5% dei pesci sappia dove andare (N.d.A.:abbiamo già parlato degli hub in un sistema piccolo mondo), il restante 95% segue poche e semplici regole di base […]. Sembra delinearsi in natura un modello prevalentemente bottom-up, ma in cui è necessaria una minima parte di top-down per garantire la sopravvivenza” (A.De Toni).

Tutte queste nozioni che derivano da campi di studio apparentemente lontani dalla nostra disciplina, serviranno a elaborare metodologie di lavoro affini alla natura complessa del calcio. Avere la consapevolezza di come si autorganizza un sistema complesso e soprattutto come evolve, ci indurrà a proporre in allenamento esercitazioni destabilizzanti (fra caos e ordine) che abbiano poche regole, per permettere l’autorganizzazione e per causare una biforcazione catastrofica. Ciò può accadere solo senza troppi interventi dell’allenatore, in modo tale che i giocatori (bottom-up), siano in grado di gestire le situazioni emergenti con dei principi di riferimento dettati dal modello di gioco (top-down).

Consideriamo, inoltre, stando ai modelli di comportamento dei sistemi complessi (dai più primitivi ai più evoluti), che, per un movimento collettivo, è necessario che ogni giocatore si orienti in funzione dei compagni più vicini (tranne pochi elementi che hanno caratteristiche da hub, che si occupano anche di quelli lontani). Non è fondamentale avere un’immagine mentale del movimento di tutta la squadra, come non è fondamentale osservare tutti i componenti della propria squadra.

“Quando si gioca ai massimi livelli, le interazioni fra i giocatori e i loro compagni contano quanto la forma fisica. Nel lavoro di squadra è fondamentale tenere d’occhio chi abbiamo vicino” (D.Sumpter).

MODELLO DI GIOCO, GLI ELEMENTI CHE LO COSTITUISCONO

“Gli infiniti gradi di libertà nel comportamento degli individui del gruppo vengono drasticamente ridotti e incanalati (nel gergo tecnico asserviti) al comportamento emergente del livello gerarchico superiore, ovvero il gruppo” (A.Gandolfi).

Dalla considerazione di Gandolfi, dal punto di vista calcistico, possiamo estrapolare il significato che in ogni squadra, come sistema complesso, il comportamento di ciascun giocatore è condizionato dal comportamento collettivo. Comportamento che emerge attraverso le interazioni degli elementi della squadra e che non limita i processi creativi, semplicemente armonizza l’insieme delle condotte individuali e riduce l’incertezza nella presa di decisione.

“Un sistema è qualcosa di più e qualcosa di meno di quella che potrebbe venir definita la somma delle sue parti […] L’organizzazione impone dei vincoli che inibiscono talune potenzialità che si trovano nelle varie parti […] Ma nello stesso tempo il tutto organizzato è qualcosa di più della somma delle parti perché fa emergere qualità che senza una tale organizzazione non esisterebbero” (E.Morin).

Il modello di gioco rappresenta l’organizzazione del sistema-squadra, che emerge dal comportamento individuale in relazione all’organizzazione collettiva. Dobbiamo ritenere il modello come un processo in continua evoluzione.

“Non possiamo mai considerare il modello di gioco come un’entità terminata e chiusa” (O.Cano).

Per avere una visione globale del gioco di una squadra, per costruire un modello di gioco e favorirne l’evoluzione, non possiamo prescindere (come riferimento di studio, osservazione e azione) dai quattro pilastri del pensiero complesso di Morin, già presentati nel primo capitolo.

UNO DEI TANTI MOMENTI DI RIFLESSIONE CON OSCAR CANO

Il contesto, la cultura e la storia della società di appartenenza e dei giocatori e il livello della competizione condizionano il modello. L’allenatore deve saper integrare le proprie idee con l’ambiente nel quale opera, per non snaturare le caratteristiche dei giocatori e per tutelare la socio-affettività fra squadra, staff tecnico e società.

L’allenatore deve avere una visione globale del gioco, cercare di non scomporre gli elementi che lo costituiscono. La fase di possesso e la fase di non possesso si influenzano vicendevolmente, perché sono inseparabili, secondo il principio dialogico di Morin, come sono inscindibili fra loro l’aspetto tattico, fisico, psicologico e tecnico, evidenziando la multidimensionalità del modello. Infine, i giocatori e il gioco sono indivisibili, i loro comportamenti sono condizionati e condizionano nello stesso tempo il modello.

Avere una visione complessa della validità del gioco, significa cercare di considerare tutti i fattori che possono condizionare la prestazione, senza limitarsi a individuare, superficialmente, una sola causa. Le credenze e i preconcetti a volte condizionano il nostro giudizio, siamo portati (errando) a dare spiegazioni semplicistiche a problemi che in realtà sono complessi.

IL GIOCO DENTRO L’ALLENAMENTO. LESS IS MORE! PER UN ALLENAMENTO…FRUGALE

Siamo giunti all’argomento più importante per noi allenatori, l’obiettivo di ogni nostro studio, approfondimento e curiosità.

Come trasferire le tantissime nozioni teoriche in un lavoro quotidiano con i ragazzi che alleniamo?

“Oggi si parla tanto di allenare il giocatore in maniera individualizzata, ma io ciò che vedo, è che lo allenano in maniera isolata, allontanandolo dal gruppo. Questa non è individualizzazione dell’allenamento, tantomeno allenamento specifico, perché la specificità nel calcio è giocare” (Oscar Cano).

Non ho la presunzione di dare risposte definitive, ma vorrei offrire degli spunti dai quali, spero, tu possa trarre qualcosa di utile. Non pretendo che la mia proposta di lavoro sul campo sia esente da critiche, anzi, sarei preoccupato se non accadesse. Le esercitazioni che descriverò sono solo esempi di come si potrebbe operare in settimana con la squadra, tenendo conto del fatto che gli aspetti che influiscono sulla prestazione sono innumerevoli, ormai l’abbiamo accettato, altrimenti non saresti arrivato a questo punto del libro.

Ho voluto scrivere questo capitolo con la collaborazione di Francesco Quaranta (da anni allenatore nel settore giovanile del A.C. Milan). Negli anni abbiamo condiviso tante idee, consapevoli del fatto che non troveremo mai la formula magica in grado di risolvere tutti i problemi, in un percorso, quello metodologico, tutto in divenire. Una sua osservazione sarà il punto di partenza di questa parte finale del libro.

“Nel mondo dell’allenamento e della metodologia legata al calcio, ci si è dimenticati del fatto che questo gioco, perché questo è, poggia su un concetto a pochi conosciuto: la frugalità. La parola «frugalità» viene dal latino «frugalitas» che significa sobrietà, soprattutto nel mangiare e nel bere, ma ha assunto anche altre connotazioni. In ingegneria significa: fare tanto con poco. Spesso viene associata alla povertà ma non lo è. È una scelta, ci si abitua ad avere il giusto, resistendo al superfluo. Quindi, tornando al calcio, il gioco inteso come giocare, a differenza dell’esercizio, fa tanto con poco, ovvero,non ha bisogno di cose esterne o addirittura estranee ad esso per definirsi, ma solamente di ciò che fa parte di esso.” (F.Quaranta)

Anche Francesco ci ricorda che il calcio nella sua natura è un gioco, e come tale deve essere trattato. È uno gioco povero, ma ricco di contenuti, si controlla la palla con tutto il corpo, tranne che con braccia e mani (portiere escluso), per questo più che di possesso di palla dovremmo parlare di disposizione della palla.

Solo quando si afferra la palla con le mani la si possiede veramente; se la si conduce o la si vuole controllare con i piedi, non sarà mai in pieno possesso del giocatore, è questo che rende il calcio più imprevedibile degli altri sport di squadra con la palla e che lo rende così attraente. Il successo planetario di questo gioco, oltre alla sua imprevedibilità, è dato dalla sua universalità, per giocare bastano un pallone e due porte, non necessariamente segnalate con pali e traverse (quando eravamo bambini bastavano quattro zaini o quattro pietre). Il calcio è per sua natura un gioco frugale, un gioco dove da poco si ricava tanto, anzi tutto o quasi tutto. A questo proposito, Fabrizio Ciocca, nella sua opera, “Biografie delle icone sportive”, ha raccolto testimonianze importanti.

Raccontava Johan Cruyff: “A giocare a calcio ho imparato per strada, nel quartiere Betondorp. Era pieno di palazzi popolari, destinati alla classe operaia e noi bambini passavamo un sacco di tempo fuori casa; giocavamo a pallone ovunque ci fosse possibile”.

Nella sua biografia, il grande giocatore nordirlandese George Best diceva che il cortile di una scuola di Belfast era: “Il luogo dove schizzavo a prendere a calci il pallone”.

A Villa Fiorito, periferia di Buenos Aires, Diego Maradona imparava a giocare esprimendosi nella massima libertà: “Non so se fossimo i figli della strada, ma sicuramente eravamo i figli dei campetti. Se i nostri genitori ci cercavano, sapevano dove trovarci. Stavamo lì, a correre dietro al pallone”.

Anche il campione del mondo Francesco Totti ha speso parole nostalgiche nei riguardi dei suoi trascorsi d’infanzia per le strade del suo quartiere: “A calcio giocavamo in cortile ma anche in strada, perché non esisteva ancora l’orario continuato e alle due i negozi abbassavano la saracinesca regalandoci, a volte fino alle cinque, le migliori porte che potessimo desiderare. La gente non ne era felice, perché ogni pallone calciato violentemente contro le serrande provocava un rumore esagerato e le conseguenti proteste, ma nessuno di noi se ne curava”.

Ecco perché Quaranta, quando parla di allenamento, parla di allenamento frugale, nel gioco c’è già tutto quello che ci serve, non c’è bisogno di aggiungere altro.

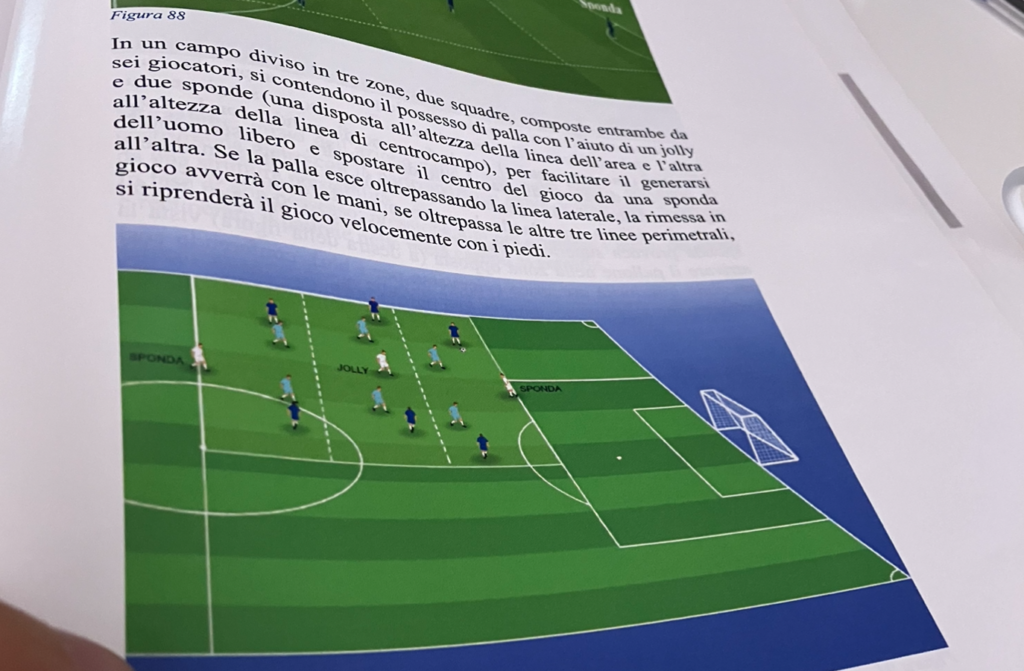

ESEMPI DI GIOCO PRESENTI NEL LIBRO

“Less is more” (Meno è meglio) è il motto coniato dall’architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe, per una nuova architettura, per passare da opere opulente e sfarzose a opere essenziali ed efficienti. Questo principio ha trovato impiego anche in altri campi, come nell’ingegneria, nel design di interni o nell’economia sostenibile. È la filosofia che ci indica la strada da intraprendere: con poco si può ottenere di più.

Cos’è troppo nel calcio? È l’insieme di elementi estranei alla competizione, che inevitabilmente inseriamo negli allenamenti per motivi di spazio, di tempi da gestire, di numero dei giocatori o di obiettivi tecnico-tattici o tattico-strategici; meno ne usiamo, meno alteriamo la natura del calcio data dal regolamento e più otterremo risultati concreti in competizione.

Le regole del gioco dovrebbero suggerirci i contenuti delle nostre sedute di allenamento, dovrebbero indicarci la via, invece molto spesso ci capita di stracciare il regolamento, inserendo regole ad personam, snaturando il gioco e i comportamenti dei nostri giocatori. Ripeto, nel gioco c’è già tutto quello che ci serve per il miglioramento di squadra e giocatori. Alleniamo per proporre contesti utili a stabilire o rafforzare relazioni efficaci fra i partecipanti, relazioni che si genereranno anche in competizione.

È necessario partire dal gioco per allenare attraverso il gioco. I giocatori quando si allenano devono sentire che stanno giocando, non si devono focalizzare sugli obiettivi tecnici, tattici o strategici prestabiliti dall’allenatore (costruzione dal basso, pressing…), ma sull’essenza del gioco, sulla sua logica interna in contesti differenti. In definitiva, come già è stato espresso tante volte nel testo, meno aggiungiamo, meno alteriamo e più emergeranno comportamenti spontanei e specifici, non indotti dall’allenatore.

MISTER, CI ALLENIAMO? NO, GIOCHIAMO!

In tanti anni di settore giovanile, spesso ho riscontrato una diversità di atteggiamento nei giocatori tra quando si presentano per allenarsi e quando c’è da fare una partita. Avevo la sensazione che l’unica motivazione dei ragazzi nelle sedute di allenamento, soprattutto nelle società dilettantistiche, era quella di fare presenza per poter essere convocato la domenica per la partita, unica vera fonte di divertimento.

MARCO MONTELEONE AL CLUB OLIMPICO ROMANO

Afferma Quaranta: “La parola allenamento, termine convenzionale per tutti gli sport, mi fa molta paura accostato al gioco del calcio, così come l’idea di transfer. Normalmente, quando si viene al campo, quello che si dovrebbe fare è giocare, però nel tempo, il concetto di allenamento sembra aver preso il significato di «prepararsi a», quando l’unico modo per «prepararsi a», è facendo quello che si fa il giorno della competizione.”

Anche Oscar Cano, con la seguente frase, vuole enfatizzare il concetto che non bisogna fare una distinzione fra allenamento e competizione, il gioco deve essere sempre presente, si migliora giocando, si compete giocando, ci si emoziona giocando, non si possono trasferire le conoscenze a compartimenti stagni.

“Che brutta parola è «allenamento», il transfer non esiste. Loro giocano per tornare a giocare. Il metodo nasce da loro per loro!”

I primi responsabili di questa tendenza che hanno i ragazzi nel concepire la «preparazione alla gara» come fosse un cartellino da timbrare, siamo noi allenatori, proponendo esercizi ed esercitazioni che pensiamo siano «propedeutici», ma in realtà esulano dal vissuto di una gara.

È chiaro che quello che può offrire una partita è difficile da riprodurre in allenamento, ma cerchiamo di non separarci troppo dalla natura di una sfida di campionato. Gli allenamenti dovrebbero offrire contesti simili alla partita, perché nell’apprendimento incide così tanto l’ambiente, che ne determina sia l’agire che il pensare. Molte volte creiamo ambienti che limitano l’attività creativa dei giocatori e in generale della squadra.

La sfida, la competitività, il divertimento, la socio-affettività e quindi la collaborazione e la determinazione sono indispensabili ed emergono naturalmente quando il calciatore sente che sta facendo quello che gli piace fare. Cosa gli piace fare? Risposta scontata: giocare!

“L’allenamento per sua natura è qualcosa che si genera dentro la testa dell’allenatore e quindi va spiegato. Nel momento stesso che lo si spiega perdiamo la capacità di sorprenderci, ovvero, spiego quindi pretendo e il giocatore farà e sarà quello che l’allenatore vuole vedere, per tacito plagio, perché nessun giocatore vorrebbe deludere il suo allenatore, ma così sto negando la possibilità di far apparire nuovi comportamenti non previsti da noi allenatori. Tuttavia il gioco è qualcosa che si genera dentro la testa dei giocatori e quindi va osservato.

L’osservazione intelligente non pretende, non richiede, ma bensì accetta, ci sorprende, e il giocatore sarà quello che è potenzialmente, perché già lo è, perché lasciare libera interpretazione degli eventi significa far si che possano utilizzare le proprie migliori capacità, generando comportamenti nuovi, che permetteranno a noi allenatori di vedere ciò che non ci è venuto in mente. Parlare di gioco significa prettamente osservare i giocatori. Pertanto, tutto ciò che noi ipotizziamo non esiste, è solo un’entelechia. Il gioco esiste e prende vita quotidianamente con il costruirsi delle relazioni che man mano emergono e prendono forma dall’interazione gioco-giocatori-allenatore e non dalla relazione esercizio-allenatore”(F.Quaranta).

Durante la settimana la squadra dovrebbe vivere porzioni del suo gioco. Anche se varia il contesto che proponiamo ai giocatori, non dovrebbe variare però il loro vissuto, fatto di gioco, collaborazione e competizione, rispettando il più possibile il regolamento.

I termini esercizio o esercitazione dovrebbero avere un valore più profondo rispetto a quello che si dà normalmente, e forse inizia ad essere fuorviante classificare gli allenamenti con queste due parole, che richiamano maggiormente a un’attività chiusa, dove il giocatore non comprende né la causa né ciò che ha provocato il suo comportamento, legato più all’addestramento di tipo prescrittivo che a un’esperienza di gioco fondata sulla sua creatività, in grado di offrire un senso a tutto ciò che accade. Chiaramente non sto qui a discutere sulla terminologia da utilizzare, anch’io mi avvalgo della terminologia tradizionale per potermi spiegare, era solo uno spunto per riflettere.

BIO: Francesco Quaranta, classe 1980 laureato in Scienze Motorie presso Università di Torvergata, licenza Uefa C, attualmente è allenatore in un settore giovanile professionistico. Appassionato di metodologia e attento osservatore dell’evoluzione del gioco del calcio e dei giocatori. La sua visione umanista del mondo lo rendono un libero pensatore.

2 risposte

Completamente d’accordo!

Ciao Giuseppe, grazie per il commento.